Naviguer à l’estime, en cheminement ou par radionavigation ou au GPS répond à des besoins différents du pilote. Ces méthodes ne s’opposent pas : elles se complètent.

Définitions de base

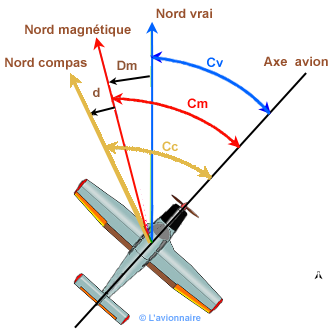

- Route vraie (Rv) : la trajectoire que l’on veut suivre par rapport au sol (ligne droite sur la carte).

- Cap compas (Cc) : l’angle que l’on affiche sur le compas pour diriger l’avion.

- Dérive (D) : l’angle entre la route suivie au sol et l’axe de l’avion, causé par le vent.

- Vitesse propre (Vp ou TAS) : vitesse de l’avion dans l’air.

- Vitesse sol (GS) : vitesse réelle par rapport au sol.

Étapes de la navigation à l’estime

a) Préparation au sol

- Tracer la route vraie (Rv) sur la carte entre le point de départ et le point d’arrivée.

- Mesurer la route vraie (Rv) avec le rapporteur.

- Corriger la déclinaison magnétique pour obtenir la route magnétique (Rm).

- Obtenir les données météo (vent) : direction et force du vent à l’altitude prévue.

- Calculer la dérive (D) due au vent.

- Déterminer le cap compas (Cc) à afficher en vol.

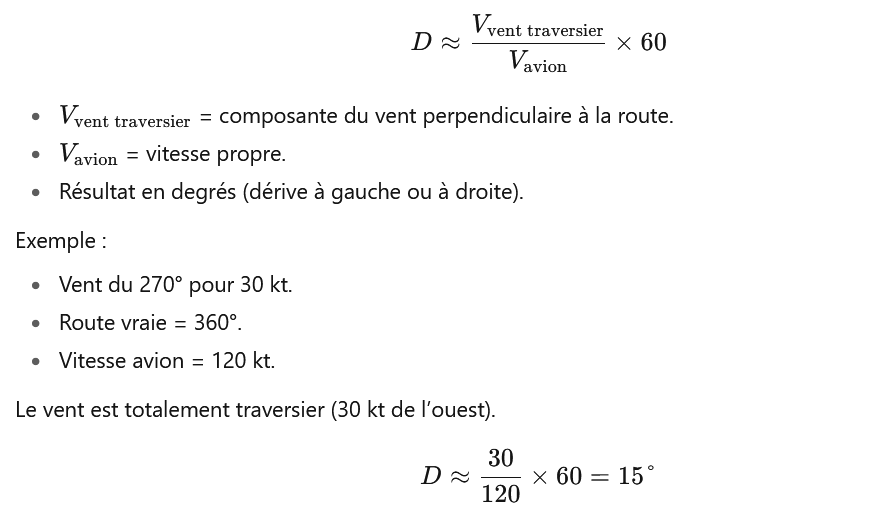

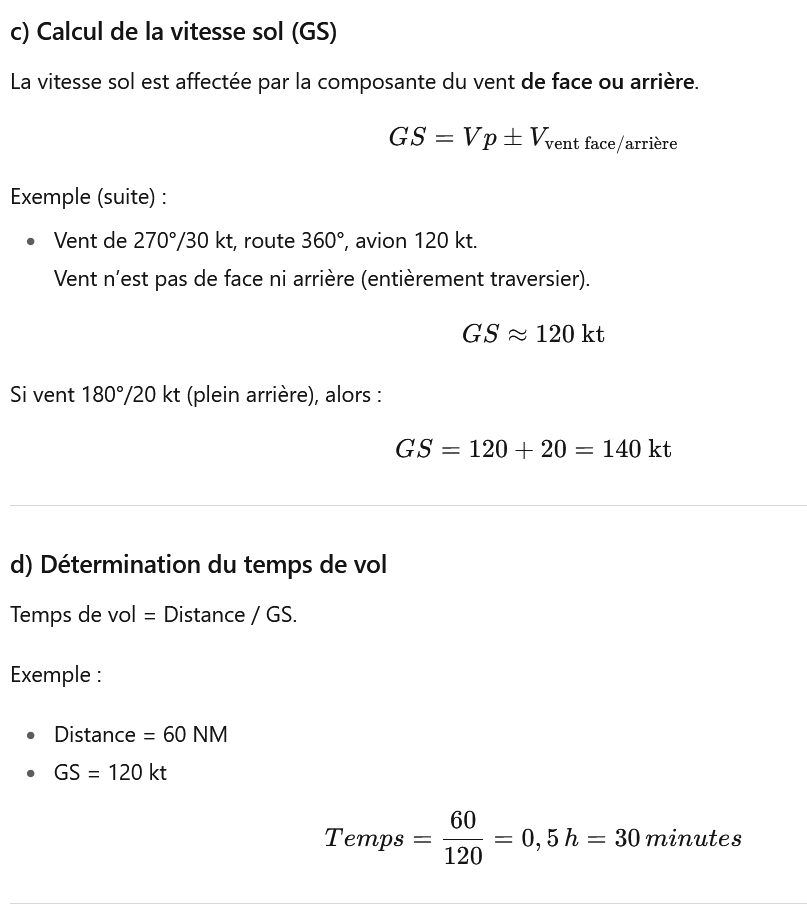

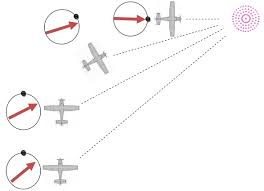

b) Calcul de la dérive

On peut utiliser le triangle des vitesses :

- Représenter :

- la vitesse propre de l’avion comme un vecteur orienté dans la direction du cap,

- le vent comme un vecteur orienté selon sa direction et de longueur proportionnelle à sa vitesse.

- La somme vectorielle donne la vitesse sol, qui montre la route réellement suivie.

- La dérive est l’angle entre le cap et la route.

En pratique, on utilise une formule approchée (valable pour petits angles) :

👉 Il faut donc corriger le cap de 15° vers l’ouest pour rester sur la route nord.

En vol

- On suit le cap calculé (cap compas).

- On contrôle la progression par rapport aux repères au sol ou par radionavigation.

- Si décalage observé, on recalcule une nouvelle dérive.

⚠️ En résumé :

- Tracer la route sur la carte.

- Corriger les variations (magnétique, compas).

- Prendre en compte le vent → calcul de la dérive et du GS.

- Déterminer le cap compas et le temps estimé.

- En vol, contrôler l’exactitude à l’estime + repères sol.

Le cheminement (navigation par repères visuels)

Le cheminement consiste à suivre un itinéraire en s’appuyant sur des repères visuels faciles à identifier depuis le cockpit.

a) Types de repères

- Naturels : rivières, côtes, lacs, montagnes.

- Humains : routes, voies ferrées, villes, zones industrielles, aérodromes.

- Mixtes : barrages, ponts, forêts découpées, etc.

b) Méthode

- En préparation, on note sur la carte les repères saillants qui jalonnent la route.

- On compare en vol ce que l’on voit dehors avec la carte.

- Si décalage → corriger le cap (par ex. si la route observée est à gauche → dérive non compensée).

👉 Le cheminement est la méthode la plus intuitive, mais elle peut être perturbée en cas de météo médiocre, visibilité réduite, ou terrain monotone (plaine uniforme).

La radionavigation au VOR

Le VOR (VHF Omnidirectional Range) est une balise au sol qui émet un signal radio en VHF. Il permet de suivre une route précise par rapport à la balise.

a) Principe

- Le VOR permet de connaître la radiale (angle par rapport au nord magnétique) sur laquelle se trouve l’avion.

- On règle la fréquence du VOR dans le récepteur, puis on sélectionne une radiale avec l’OBS (Omni Bearing Selector) sur l’indicateur CDI/HSI.

- L’aiguille indique si on doit aller à gauche/droite pour intercepter la radiale.

b) Utilisation pratique

- Régler la fréquence du VOR (par ex. 115.20).

- Identifier la station (morse).

- Choisir la radiale à suivre (ex. radiale 090 → trajectoire est depuis le VOR).

- Afficher la radiale avec l’OBS.

- Lire l’aiguille du CDI :

- Si l’aiguille est centrée et le drapeau « TO/FROM » est correct → on est sur la bonne radiale.

- Si l’aiguille est décalée → tourner vers elle pour la recentrer.

c) Exemple concret

- Tu veux voler vers un VOR situé au sud de ta position.

- Tu règles le VOR.

- Tu affiches l’OBS sur 360° (radiale nord = pour aller vers le sud).

- Le CDI t’indique si tu es à gauche ou à droite de l’axe → tu corriges ton cap jusqu’à centrer l’aiguille.

- Tu suis ensuite le VOR jusqu’à survoler la station.

Complémentarité des méthodes

- À l’estime : base de la navigation, indispensable en cas de panne radio ou panne GPS.

- Cheminement : confirmation visuelle, très utile en VFR.

- VOR : précision et sécurité, permet de se positionner même sans repère visuel clair (IMC, nuit, terrain uniforme).

👉 En pratique, un pilote croise ces trois méthodes :

- Calculs à l’estime → savoir où il devrait être.

- Repères au sol → confirmer ou corriger.

- VOR (ou GPS) → vérifier et affiner la position.

Naviguer au GPS

Le GPS en VFR est une aide très précieuse pour la précision, la sécurité et le confort, mais il ne doit jamais remplacer la compétence de base du pilote à naviguer à l’estime et en lecture de carte.

a. Principe

- Le GPS utilise les satellites pour donner en temps réel la position, la vitesse sol et la route suivie.

- En VFR, il sert surtout d’aide complémentaire : il ne remplace pas la préparation ni la lecture de la carte.

b. Avantages du GPS en VFR

✅ Précision : la position est connue à quelques mètres près.

✅ Confort : affichage direct de la route, distance et temps restant.

✅ Sécurité : facile de rejoindre un aérodrome ou un point de report en cas de doute.

✅ Anticipation : permet de vérifier si on dérive par rapport à la route prévue.

✅ Simplicité : plus besoin de calculs complexes de dérive → le GPS corrige en direct.

✅ Mémoire de route : possibilité d’enregistrer des points tournants, aérodromes, espaces aériens.

c. Limites et précautions

⚠️ Dépendance excessive : risque de ne plus savoir naviguer sans GPS.

⚠️ Pannes possibles : perte du signal, batterie vide, problème technique.

⚠️ Erreurs humaines : une mauvaise saisie de points ou de route → mauvaise navigation.

⚠️ Formation insuffisante : certains pilotes ne maîtrisent pas toutes les fonctions et s’y fient aveuglément.

⚠️ Pas un substitut à la carte : en VFR, le règlement impose de naviguer en conservant une conscience visuelle de sa position.

d. Rôle du GPS en VFR

👉 C’est un outil complémentaire :

- Il confirme ce que dit l’estime et le cheminement.

- Il aide à respecter les trajectoires en espace aérien contrôlé.

- Il sert de sécurité en cas de doute ou de météo compliquée.

Mais un bon pilote VFR doit rester capable de naviguer :

- à l’estime (si GPS tombe en panne),

- par cheminement (repères visuels),

- et/ou en radionavigation (VOR, NDB) selon l’équipement.